13 Nov 2025, le millésime des cépages méditerranéens

Après un millésime 2024 historiquement bas en quantité, les premières estimations Agreste sur 2025 s’annoncent très proches, avec une production de l’ordre de 36 millions d’hL contre 37 l’année dernière. Au 1er août, cette récolte était évaluée à un peu plus de 40 millions d’hL. C’était jusque-là un millésime sans accident climatique majeur en France (ni gel, ni grêle d’ampleur). La canicule qui a touché toute la France autour du 15 août aurait engendré une perte de l’ordre de 10 % de volumes, tendance accentuée soutenue par des incendies gigantesques dans les Corbières et de la grêle dans le Gers. Les chiffres par bassin de production ne sont pas encore détaillés, mais cette petite récolte semble confirmée dans toutes les régions viticoles françaises. Les prévisions dans le Languedoc-Roussillon font état de 9 MhL (contre 9,9 MhL en 2024), dans le Sud-Est de 4,5 MhL (stable par rapport à 2024).

Faire une synthèse du millésime apparaît de plus en plus compliqué et délicat. Le dérèglement climatique se traduit par des phénomènes à la fois de plus en plus violents et de plus en plus localisés. Les épisodes caniculaires estivaux et l’épisode orageux du 1er septembre en sont une illustration. A cette évolution climatique s’accompagne une diversité des pratiques viticoles et des démarches agricoles : viticulture conventionnelle, biologique, biodynamique, agroforesterie, irrigation, travail du sol ou enherbement, cépages résistants, non taille, gestion de la canopée, des fumures… Toutes ces pratiques différentes, sans les juger les unes par rapport aux autres, accentuent encore la diversité de la réponse de la vigne et, de fait, des vins issus d’un même millésime, parfois dans un même village, une même exploitation.

Une fois ce préambule énoncé, nous allons tout de même tenter de brosser à grands traits ce millésime 2025 !

UN DÉMARRAGE DE SAISON SOUS DE BONS AUSPICES

L’hiver 2024/25 a été plutôt doux. Le cumul des pluies entre octobre et mars a été supérieur à l’année précédente. Certaines zones partaient avec des recharges hydriques bien pourvues (centre Hérault, Gard), d’autres juste satisfaisantes (Vaucluse) et certaines avec des déficits chroniques (Littoral et ouest héraultais).

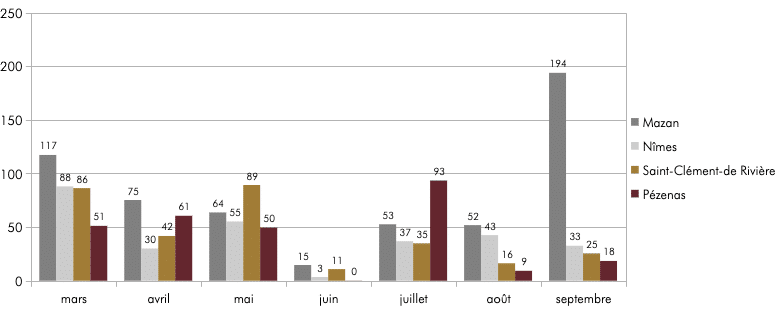

Comme en 2024, le printemps a été plutôt bien arrosé, avec toujours ce gradient décroissant d’est en ouest, que l’on visualise bien dans le diagramme ci-dessous :

Relevés pluviométriques mars – septembre

mildiou sur grenache mi-juin (nord du Gard)

Mars a été caractérisé par des températures inférieures aux moyennes des dernières années, retardant le débourrement. Les températures plus douces d’avril et mai, ainsi que des épisodes pluvieux réguliers ont favorisé une bonne dynamique de croissance. Le début du mois de mai plus frais voit ralentir les végétations puis les températures montent et les végétations se « débloquent », profitant de l’humidité des sols. Les conditions à la fleur sont très favorables, peu de coulure sur merlot et grenache notamment. Les sorties sont plutôt bonnes sur merlot et grenache, plus modérées sur syrah et cinsault, correctes sur les autres cépages. Les stades phénologiques s’enchaînent vite. Le relatif retard du début de saison est effacé à la mi-juin.

La météo printanière a aussi été favorable au développement des champignons. Le mildiou est apparu tôt, avec des risques élevés de développement dans les secteurs à forte hygrométrie. Il a fallu être vigilant, tenir les cadences. Mais à partir de mi-juin, la canicule s’installe, il fait très sec et très chaud, la situation phytosanitaire s’assainit rapidement.

A partir du 15 juin, plus de pluie et un dôme de chaleur s’installe sur toute la France. La station de Nîmes enregistre des températures entre 34 et 40°C dans la journée, et des nuits souvent à plus de 20°C. On n’atteindra pas le record de chaleur de 2019 (46°C le 28 juin de cette année-là) mais la vague de chaleur durera beaucoup plus longtemps. Les vignes résistent plutôt bien grâce aux pluies printanières (que l’on n’avait pas eu en 2019 notamment). Les interventions au vignoble sont souvent mises en stand-by. On revient ensuite en juillet à des températures plus « normales ». Un épisode orageux salvateur autour du 14 juillet repose le végétal (on cumule presque 100 mm de pluie à Pézenas en juillet !).

DES MATURITÉS FRACTIONNÉES, DES VENDANGES SACCADÉES

Le mois d’août voit remonter dramatiquement les températures pour aboutir à un nouvel épisode caniculaire entre le 9 et le 17 août. On enregistre des températures autour de 43°C dans l’Aude et dans le Gard. Les premiers raisins sont rentrés autour du 5 août. Les caves qui ont su anticiper la canicule annoncée et qui ont pu rentrer les raisins avant ces grosses chaleurs dans les zones précoces ont pu préserver un peu les volumes.

Cet épisode est encaissé de manière assez différente selon les cépages et les secteurs géographiques. Les cépages précoces en zone précoce, proches de la maturité donc, défolient, les raisins flétrissent, il faut accélérer le démarrage de la récolte. On commence à rentrer les chardonnays, les pinots, les muscats mais aussi quelques viogniers et les premiers rosés de syrah et grenache.

Défoliations sur merlot mi-août – vallée de l’Hérault

Cette canicule se termine comme souvent par une séquence orageuse. Les pluies s’échelonnent entre 10 et 60 mm dans l’Hérault (jusqu’à 90 mm dans certains secteurs du Pic St Loup), autour de 20 mm dans le Vaucluse, environ 50 mm dans le nord du Gard avec de la grêle localement, autour de Lirac.

La seconde moitié d’août est plus normale en termes de températures, avec des entrées maritimes entretenant des humidités matinales selon les secteurs. On temporise la rentrée des raisins. Il faut digérer les pluies dans les zones concernées.

Les populations de Cryptoblabes sont bien moins importantes que l’année dernière notamment et permettent de tenir les états sanitaires et de limiter les pertes de jus.

Un nouvel épisode orageux s’installe entre le 31 août et le 1er septembre. Il illustre bien la violence des phénomènes climatiques que nous rencontrons depuis quelques années et leur ultra localisation : il pleut 160 mm dans l’Uzège, 120 mm à Orange, 5 mm sur les Costières et le littoral héraultais, 10 à 50 mm sur le Pic St Loup, entre 15 et 60 mm sur les Terrasses du Larzac, 10 à 15 mm sur les hauts cantons.

A partir de là, les situations deviennent donc très différentes. Par endroit, il faut surveiller les états sanitaires, sur syrah et roussane notamment. On attend que les pluies soient digérées, les maturités ralentissent. Dans les secteurs peu arrosés, les vendanges s’enchainent assez tranquillement (Terrasses du Larzac, biterrois, Faugères, St Chinian). Les syrahs rentrent autour du 5 – 10 septembre. Les grenaches murissent doucement, les carignans et cinsault rentrent souvent avant. Ainsi, les cépages “plus méditerranéens” et tardifs ont relativement bien réagi à ces épisodes climatiques, en particulier les mourvèdres.

Le Mistral s’installe pendant quelques jours ce qui permettra de tenir les états sanitaires et de regagner en concentration, avec un pic de chaleur autour du 15 septembre. Une nouvelle dégradation importante est annoncée le 22 septembre. Cela encourage à rentrer avant les pluies, surtout dans les secteurs déjà bien mouillés. Le Vaucluse finit les vendanges avant les hauts cantons. Il pleuvra une vingtaine de millimètre à l’ouest, plus de 200 mm sur Avignon et Carpentras.

DES VINIFICATIONS RELATIVEMENT SEREINES

Le travail en cave a été étalé dans de nombreuses domaines. Les volumes moindres ont pu limiter aussi le nombre de cuves. Cela nécessite en revanche de faire des choix de pré-assemblages dès l’encuvage ou le pressurage.

Les fermentations alcooliques ont été plutôt dynamiques, les levures ont en règle générale fini les sucres, les teneurs en azote sur les moûts étant dans l’ensemble suffisantes, grâce notamment à une bonne assimilation minérale au printemps.

On aura tout de même observé des phénomènes de relargage en fin de cuvaison, sur syrah et grenache notamment. Nous ne pouvons qu’insister une nouvelle fois sur l’importance fondamentale du foulage pour libérer les jus le plus tôt possible. Les délestages (en début de cuvaison) sont également un outil pour cela.

On aura tout de même observé des phénomènes de relargage en fin de cuvaison, sur syrah et grenache notamment. Nous ne pouvons qu’insister une nouvelle fois sur l’importance fondamentale du foulage pour libérer les jus le plus tôt possible. Les délestages (en début de cuvaison) sont également un outil pour cela.

Dans le cas de fermentations en levures indigènes, on a vu quelques cas de présence de Schizosaccharomyces. Ces levures ont la capacité de dégrader l’acide malique en alcool, on les croise souvent dans les millésimes chauds.

Concernant les équilibres analytiques, les degrés sont assez disparates, en lien avec la pluviométrie évidemment. Les acidités sont en revanche assez faibles dans l’ensemble du bassin, malgré des teneurs initiales en acide malique souvent élevées. Les teneurs en potassium élevées induisent en effet des pH élevés. Ces valeurs hautes s’observent de plus en plus avec le réchauffement climatique, et pourraient être une réponse de la vigne au stress thermique. Au vignoble, elles se traduisent par l’apparition de carences potassiques tardives des feuilles (migration des feuilles vers les raisins).

Les corrections d’acidité ont donc été fréquentes, dans les trois couleurs et sur de nombreux cépages.

Les extractions de polyphénols se sont faites plutôt facilement, contrairement à 2024. Les couleurs sont souvent profondes mais leur nuance peut être impactée vers des reflets plus bruns lorsque les pH sont très hauts. Les durées de cuvaison et les intensités d’extraction ont été assez modérées. Cela correspond aussi aux attentes du marché vers des rouges moins puissants.

On retiendra enfin une belle qualité de presses sur les rouges dans la grande majorité des caves.

LES CÉPAGES MÉDITERRANÉENS À L’HONNEUR

Sur sauvignon et chardonnay, les volumes ont été fortement impactés par la canicule. La baisse est assez souvent de l’ordre de 30%. Les sauvignons rentrés tôt ont gardé de l’acidité et sont bien thiolés. Les chardonnays sont aromatiques, pas si alcooleux, mais quand même opulents.

Les blancs en coteaux, roussanne et viognier notamment, sont plus dorés. Les raisins exposés au couchant montraient souvent des signes d’échaudage, de coup de soleil. Cela se retrouve sur la teinte finale. Le maintien des raisins à l’ombre des feuilles était primordial pour conserver de la fraîcheur aromatique.

Les viogniers expriment plus ou moins bien leur typicité selon les secteurs mais partout les volumes sont faibles sur ce cépage.

Grenache blanc et vermentino ont mieux traversé le millésime, ils sont souvent thiolés quand vendangés tôt et ils ont gardé du jus.

Les rosés sont globalement de mieux en mieux maîtrisés. Le fractionnement des jus reste un prérequis primordial pour conserver de l’acidité et limiter les teintes. Les rosés sont dans l’ensemble aromatiques, les problèmes de réduction plutôt limités, les moûts étant plutôt bien pourvus en azote. Les couleurs parfois soutenues sous le pressoir ont finalement été assez instables en fermentation.

Côté rouge, les merlots ont cette année encore souffert sur la fin de leur maturation. Il en résulte des notes figuées sur les vignes les plus exposées à la chaleur. Ils sont dans l’ensemble assez concentrés, pas toujours très aromatiques et les tanins restent serrés.

Les syrahs signent un beau millésime dans la majorité des secteurs, avec de belles expressions variétales, souvent assez fraîches, et des tanins veloutés. Les degrés fluctuent assez grandement sur ce cépage, ainsi que les concentrations tanniques, selon la pluviométrie de début septembre.

Il est un peu plus délicat de trouver une ligne commune sur les carignans, sauf peut-être sur leur rendement plutôt moyen. Ils ont parfois eu des difficultés de maturation. Ils sont un peu moins fruités et flatteurs qu’en 2024 néanmoins.

Les grenaches ont eu une maturation assez lente, souvent longue et sans trop de phénomène de concentration. Ils montrent dans l’ensemble beaucoup de fruit et des matières fondues. Ils sont un peu moins colorés que d’habitude dans l’Hérault. Dans la vallée du Rhône en revanche, les intensités colorantes ont été facilement obtenues. Les degrés se sont un peu moins envolés. Ils ont des équilibres plus « frais » et beaucoup d’élégance.

Les cinsaults ont nettement moins produit qu’en 2024, ils sont donc arrivés plus facilement à maturité. Ils sont éclatants en rouge comme en rosé. A la fois charnus et délicats en rouge.

Des cépages bordelais, c’est le cabernet sauvignon qui tire le mieux son épingle du jeu, avec l’obtention de belles maturités.

2025 sera enfin l’année du mourvèdre ! Il a particulièrement bien vécu ce millésime, les pluies ou du moins les humidités relatives de septembre lui ont permis de mûrir tranquillement. Ce cépage qui peut être si austère, est, cette année, flatteur, avec de beaux tanins et beaucoup d’ampleur.

C’est un millésime encore une fois atypique, très contrasté, mais globalement peu productif. Il manquera probablement de blanc sur le marché. La belle qualité de tanins sur une grande majorité des rouges fait qu’ils se goûtent déjà très bien.

De quoi vérifier l’adage des millésimes en 5 ! Un millésime prometteur.